瓜分波兰

苏联参与瓜分波兰是否正义?是否为当地百姓带来了光明?

写在前面:

由于本文比较长,读者可以通过右侧文章概要在章节中跳转以方便阅读。

一提到二战瓜分波兰,许多人就会下意识地同情波兰,谴责苏联和德国不尊重他国主权,主观地认为波兰是被迫害的一方,苏联和德国是满怀恶意的,是值得批判的,可事实真的那么简单吗?如果我们将眼光放长远,考虑一战中波兰割走了苏联的西乌克兰以及西白俄罗斯(《里加合约》)和德国的阿尔萨斯—洛林和大片东普鲁士的土地(《凡尔赛合约》),波兰貌似又不是完全的受害者。

但是这些都不是很重要,对于我们而言最重要的是苏联回到西乌克兰和西白俄罗斯时是不是符合当地老百姓的利益,老百姓是否支持?在此基础上,我们还要问:苏联是不是对这个地区带来了发展,有没有带来破坏?如果有,破坏大吗?这些正是我们接下来要探讨的问题。

分析原则

在开始我们的分析之前,确立我们分析的原则是十分必要的。专注于我们的问题,我认为以下几个点是十分重要的,对我们问题的分析起着至关重要的作用,可以说,如果苏联在以下几个点上做得不好,可以直接地改变事件的正义性:

- 当地平民如何看待红军

- 西乌克兰和西白俄罗斯是否属于苏联的固有领土

- 红军进入是否合适,尤其是和纳粹联合

以上几个点属于十分重要的部分,而以下几个点我认为不是很重要:(点击打开我的解释)

-

合法性问题

许多的批判苏联的文章都十分强调苏联侵入的合法性问题,这也包括我引用的一些论文,过分地关注苏联进入波兰的法律性问题。而实际上尽管法律程序十分重要,但是一个法律上不支持的行为也有可能是正义的,比如巴拿马收回巴拿马运河,尽管确实是与美国签订的协议收回的,不过如果巴拿马选择强制国有化收回,难道我们可以说巴拿马就是不正义的?显然不是这样的,对于这个问题的本质而言,是否合法并不会有根本性的作用。不过并不是说法律不重要,合法的行为肯定是比不合法的行为合理和受到支持,所以如果可以合法进行,完全不必非法地去做,只不过如果非法做的事情也不会对事件的正义性有根本性的影响。同样的道理,考察西乌克兰和西白俄罗斯地区苏联举行的选举时我们也更加关心选举是否体现了当地人民的民意,而绝非考察选举的合法性(尽管在此处两者是基本一致的) -

英美等西方国家的看法

这一点我认为应当是显然的,毕竟敌对的资本主义国家不可能会有好看法。此外大家都知道英法在二战前期对德国采取绥靖政策,苏联与其多次商讨防御法西斯未果,可见其本就不安好心(但是这并不能为苏联与德国联合辩护,两件事必须分开看待)

除开上述的几个我们分析的出发点,还有一点是需要明确的,正所谓阶级社会没有非阶级的事物存在,我并不标榜本文出于 “完全客观的角度” ,相反我毫不掩饰地指出:本文完全站在无产阶级的立场上,坚定地反对任何资本主义对人民的压迫,明确阶级立场是十分有必要的,否则我们的探讨完全无从开展。如果不明确阶级立场,我们可能会对苏联在占领当地后国有化政策、对待教会态度等会有完全不同的看法,所以此处我必须严肃而坚定地指出我们的阶级立场来。

分析逻辑

本文的章节分析逻辑如下:

- 事件概况

- 分析此地区究竟谁统治合理,从而解决这件事中波兰和苏联之间争论的焦点问题(重点叙述一下苏波战争前的历史,熟悉的同志可自行跳过)

- 本文的重点历史部分,波兰复国和苏波战争后波兰的统治与苏联再次统治

- 分析总结

其他:由于西白俄罗斯面积相较于西乌克兰小许多,合并后苏维埃乌克兰社会主义共和国面积增加8.8万平方公里,800万人,同时苏维埃白俄罗斯社会主义共和国增加4.5万平方公里,400万人。此外,西白俄罗斯地区经历的历史历程和乌克兰地区差距不大。所以下文历史中主要考虑乌克兰地区的情况,白俄罗斯地区情况类似。

事件概述

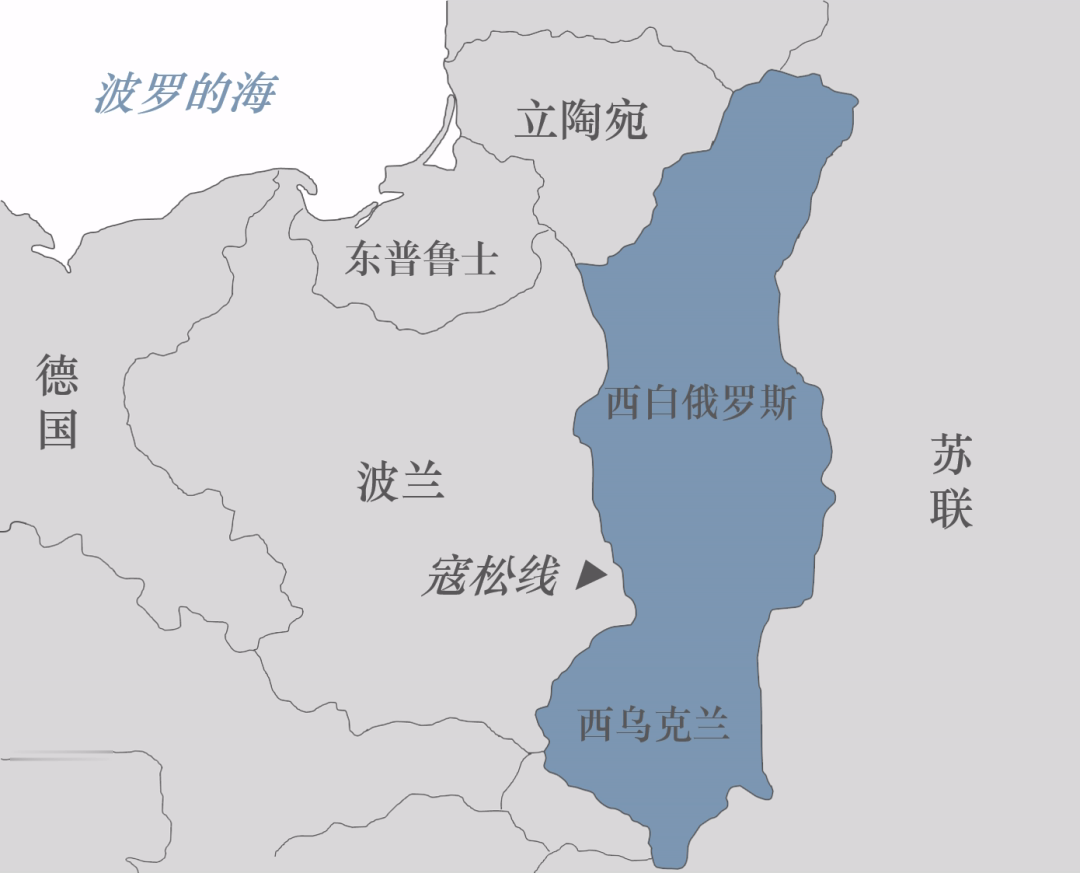

波兰被占领前后的地块划分当然是十分重要的,下面是波兰瓜分前后德国和苏联边界划分情况

基本上是按照寇松线停战分界的

基本上是按照寇松线停战分界的

波兰占领时期概况

在众多支持波兰的文献中都认为波兰对这个地区的统治是十分合理的,是有法理基础的,同时否定苏联对这个地区的统治法理。为了更好地认识谁更应该统治这里(也有可能都不应该统治这里)的问题,我们有必要仔细地研究波兰和俄国历史上对于这片地区的统治状况。

14至17世纪的波兰占领时期

这部分以这篇文章1为大纲,以其他资料为补充,详细地讨论一下波兰占领时期的西乌克兰和西白俄罗斯地区人民的生活,以便观察波兰对当地的统治是否具有合理性。不过需要大家注意的是,历史上这片区域出于经常性的地区大国统治之下,曾多次易主,民族成分也十分复杂,有乌克兰人(主要)、波兰人、犹太人等等。由于本文重点也不在此处,我们也不做过多的展开,只是做一些基本的了解,了解有关本地的历史。

统治基本情况

波兰对西乌克兰和西白俄罗斯地区的影响可以追溯到14世纪,当波兰还是波兰-立陶宛联邦的时候,乌克兰地区就处于波兰的实际控制之下,时间长达几个世纪,这段时间这片地区普遍地实行农奴制,虽然当时农奴制也十分普遍,而且此时当地的民族意识尚未形成2 3,其民族意识主要地形成于17世纪波兰-立陶宛联邦崩溃和沙俄占领时期。但是波兰和当地百姓有宗教上的冲突,当地主要信仰东正教,而波兰和立陶宛信仰天主教,在统治的前期这种冲突并不是十分地激烈,但是时间来到统治中后期(1596年布列斯特联合开始)东正教和天主教之间的矛盾逐渐加重。  波兰-立陶宛联邦1569年鼎盛时期领土

波兰-立陶宛联邦1569年鼎盛时期领土

冲突加剧1

主要的冲突就是从1596年布列斯特联合开始的,从这时起宗教冲突愈演愈烈。波兰贵族和天主教会通过 “拉丁化” 政策,强制东正教堂改建为天主教堂,禁止东正教徒担任公职。同时东正教学校被关闭,印刷书籍需经天主教审查,进一步挤压东正教文化空间。由于当地贵族更加地依附于波兰,波兰的统治者也将更多的资源用于天主教在当地的发展,比如印刷机等资源更多地提供给天主教而非东正教,资源的不平衡和宗教压迫,使得当地出现越来越多的围绕宗教的暴力活动。1620年随着扎波罗热也加入了基辅东正教兄弟会,哥萨克人拥立新主教,与兄弟会开始斗争。

1648年赫梅利尼茨基起义在博赫丹·赫梅利尼茨基 (Bohdan Khmelnytsky)的领导下,乌克兰很快就被一场前所未有的战争和革命所吞没。革命前期十分顺利,后期在博赫丹·赫梅利尼茨基着手建立国家时总是无法和波兰达成满意的协议(兹博里夫条约),和平一年半之后双方再次交火,而接下来的大决战中哥萨克骑兵竟然战败,这使得博赫丹·赫梅利尼茨基拱手让出许多土地,尽管由于当地农民十分不满波兰人,后来波兰人又被打败了。更重要的是,由于博赫丹·赫梅利尼茨基感到鞑靼人不可靠,便向沙皇俄国寻求了帮助,而这也给后来沙皇统治乌克兰地区埋下了伏笔。4

题外话

尽管起义是在波兰压迫乌克兰当地人的情况下出现的,但是绝对不应该认为说哥萨克的起义军就是正义的,他们也有这强烈的封建色彩(虽然他们也不可能完全避免),他们甚至镇压过当地的某些反波抗议4。不过总的而言乌克兰地区确实在波兰的暴力的压迫之下开始了席卷全乌克兰的暴力抗争,但是最终还是由于沙皇俄国的强势介入最终并没能实现真正的独立。

博赫丹·赫梅利尼茨基去世后,继任者盖特曼·伊万·维霍夫斯基(Hetman Ivan Vyhovsky)与莫斯科决裂,转而和波兰、立陶宛一起成为了联盟的平等的成员。此时波兰统治者、哥萨克统治者与乌克兰地区人民之间的矛盾并没有得到缓解,反而越来越深,最后盖特曼·伊万·维霍夫斯基辞去职务逃往波兰,乌克兰地区随即陷入混乱状态。最终沙俄和波兰1686年签订停战协议(安德鲁索沃休战Truce of Andrusovo)将乌克兰沿第聂伯河瓜分,沙俄分得东岸,而波兰控制西岸

瓜分之后的西岸

(本部分完全来自引用1的机翻)

英文原文

The society that reemerged in Ukrainian territories under Polish rule in the 18th century differed markedly from that in the Hetmanate. The Cossacks virtually disappeared as a significant organized force. Cities and towns experienced a serious decline, and their populations became more heavily Polish and, especially in the Right Bank, Jewish. Roman Catholicism maintained and even enhanced its earlier privileged status; the Uniate church, however, became predominant among Ukrainians, with Orthodoxy claiming a smaller number of adherents.In the absence of strong central authority and with the elimination of the Cossacks as a countervailing force, the Right Bank was dominated by the Polish nobility. Especially influential were a few magnate families whose huge estates formed virtually independent fiefdoms, with their own privately armed militias. The desolated lands were slowly repopulated through peasant migrations (frequently organized by the nobility) from Galicia and, especially, Volhynia. The extreme exploitation of the enserfed peasantry bred discontent that led sporadically to uprisings by bands of rebels called haydamaks (Turkish: "freebooters" or "marauders"). The most violent, known as the Koliivshchyna, occurred in 1768 and was put down only with the help of Russian troops.

Polish rule in Ukrainian territories came to an end with the extinction of the Polish-Lithuanian Commonwealth in three partitions—in 1772, 1793, and 1795 (see Partitions of Poland). In the first partition, Galicia was annexed by Habsburg Austria. In the second, Russia took the Right Bank and eastern Volhynia; it absorbed the rest of Volhynia in the third.

18 世纪在波兰统治下的乌克兰领土上重新出现的社会与 Hetmanate 的社会明显不同。哥萨克人作为一支重要的有组织力量几乎消失了。城镇经历了严重的衰落,其人口变得更加多,波兰人,尤其是在右岸,犹太人。罗马天主教保持甚至加强了其早期的特权地位;然而,统一教会在乌克兰人中占据主导地位,东正教声称信徒人数较少。

在没有强大的中央权威和哥萨克人作为对抗力量的消灭下,右岸由波兰贵族主导。特别有影响力的是一些大亨家族,他们的大庄园形成了几乎独立的封地,拥有自己的私人武装民兵。通过来自加里西亚,尤其是沃里尼亚的农民迁移(通常由贵族组织)慢慢重新定居。对受挫农民的极端剥削滋生了不满情绪,偶尔导致被称为 haydamaks (土耳其语:“freebooters”或“marauders”)的叛乱团体起义。最暴力的一次被称为 Koliivshchyna ,发生在 1768 年,只有在俄罗斯军队的帮助下才被镇压。

波兰对乌克兰领土的统治随着波兰-立陶宛联邦在 1772 年、1793 年和 1795 年三次瓜分而解体而结束(参见波兰瓜分)。在第一次瓜分中,加里西亚被奥地利哈布斯堡王朝吞并。在第二次战争中,俄罗斯占领了右岸和沃里尼亚东部;它在第三节吸收了沃里尼亚的其余部分。

苏波战争后波兰占领时期

沙俄占领情况

此部分的分析态度和14至17世纪的波兰占领时期的分析态度基本相同,主要依靠这篇文章1为大纲,以其他资料为补充。同时,毕竟沙俄占领时期不是本文的重点,此部分我们也不做过多的展开,只是做一些基本的了解,了解有关本地的历史。

乌克兰自治权的废除

随着佩列亚斯拉夫条约的签订(1954年1月8日),乌克兰正式并入俄国,但保留自治权和自己的军队,且这种自治权十分大,基本属于半独立状态。仅有两方面的限制,哥萨克国最高权力机构必须承认沙皇,向沙皇效忠,并需向莫斯科通报外国使团来访情况。

但是这样的自治权是不可能被封建的沙俄所容忍的,尤其是随着沙俄的军事扩张,乌克兰的经济和战略意义不断增强,强化乌克兰的俄罗斯化变得很迫切之后。

最终转折点出现在沙俄和瑞典间的大北方战争中,1709年初,乌克兰酋长马泽帕(Ivan Mazepa)与瑞典缔结和约,企图借瑞典人的力量将俄罗斯人逐出乌克兰。但在决定性的波尔塔瓦战役(1709 年)中,他们的盟军被击败,这场战役也彻底熄灭了企图将俄罗斯逐出乌克兰的任何希望,沙俄也自此开始大力降低乌克兰的自治权利。至1781年凯瑟琳二世时期,沙俄彻底废除了乌克兰人的自治权。

吞并东乌克兰绝大部分

1795年,波兰-立陶宛共和国被奥地利、普鲁士和俄罗斯三国彻底瓜分(第三次瓜分波兰),俄罗斯分得62%的土地和45%的人口(加里西亚等地被奥地利占有),波兰-立陶宛共和国从地图上消失。至此,今天乌克兰的土地绝大部分并入俄罗斯版图。乌克兰人民在波兰-立陶宛时期享有的本来就很有限的民主权利完全被取消,取而代之的是无宪法、无政治权利、无选举大会、无权力分立的沙皇专制政府。1826年,沙皇组建了秘密警察,对乌克兰人的言行实行严格监管。1797年在乌克兰实行义务兵役制,竟长达25年,对当兵来说,几乎等同于判死刑。医疗条件十分恶劣,文盲率高达99%,远远高于俄罗斯,绝大部分乌克兰人成为俄罗斯地主的农奴,生活极端贫困。5

注:18世纪上半叶有关乌克兰的资料甚少,仅有有部分说明沙俄继续进行乌克兰地区的俄罗斯化,直至沙皇废除农奴制(1861年)的陈述。其余不再叙述1 5。

直到十月革命(1917年)

1848年,加里西亚的波兰人发起要求加里西亚自治地位的运动,并建立了波兰人的组织——波兰民族委员会。奥匈帝国加里西亚总督为了遏制波兰人的要求,鼓动人口和波兰人相近的乌克兰人也建立政治组织,以维持和波兰人的平衡。这给了乌克兰人一个极好的机会,随即建立了“罗斯拉达(议会)”,罗斯拉达起草了一份组织宣言,声称:“鲁塞尼亚人是不同于波兰人和俄罗斯人的独立民族,但是和俄罗斯境内的其他鲁塞尼亚人同根同源。”宣言还要求将东加里西亚分离出来,成立高度自治的“鲁塞尼亚”省。这次行动被后来的史学家们视为现代乌克兰民族的首次公开表达。尽管乌克兰人的自治要求并没有实现,但和俄罗斯不同,奥匈帝国境内的乌克兰民族认同被当局所接受。1848年,利沃夫大学成立了鲁塞尼亚语言文学系;鼓励乌克兰语教育和出版业;支持成立乌克兰民间组织;在加里西亚100名议会代表中乌克兰人占有25席。到1914年,加里西亚有超过2500所乌克兰语中小学和16所乌克兰语高校。有70种乌克兰语出版物发行,而此时的基辅仍然禁止乌克兰语教学,禁止乌克兰语出版物。

废除农奴制后,农民仍然背负着土地分配不足和沉重的赎回金的负担,这导致许多人陷入贫困。改革通过从土地上释放劳动力刺激了俄罗斯帝国内部的工业发展。工业发展在乌克兰东部尤为明显,尤其是顿巴斯地区(顿涅茨盆地)。然而,被不断增长的冶金工业和其他工业企业所吸引的工人通常来自帝国的其他地区,寻求经济改善的乌克兰人口更普遍地移民到农业用地。结果,乌克兰新兴的工人阶级和不断发展的城市中心成为乌克兰农村海域的高度俄罗斯化岛屿。(注意到不论波兰还是沙俄统治中都是本族人大量居住在城市中,大量贫穷而又缺乏教育的乌克兰人居住在农村,形成这种割裂的状态)

从1848年以来,乌克兰人从未放弃过争取民族的独立(波兰人也在这个过程中一直努力地争取民族的独立),而沙俄也一直没有放弃镇压当地人的起义3

1905年沙俄在日俄战争中战败引起的俄国革命也在乌克兰也引发了工人罢工和农民骚乱(参见1905 年的俄国革命)。随之而来的沙皇专制转变为半宪政君主制导致乌克兰的民族生活有所缓和。对乌克兰语出版的禁令失效,促进大众启蒙和学术的社团激增,剧团和音乐合奏团也是如此。尽管如此,受这些文化活动影响的人口仍然很少,乌克兰语仍然被排除在学校之外。

随着一战开始、二月革命、十月革命相继发生,这片地区进入了苏波战争时期,最后波兰再次统治了本文重点关注的西乌克兰和西白俄罗斯地区,而东乌克兰地区则被解放。

截止苏波战争时当地人民情况

直到此时,我们的文章才即将进入主题,不过我们首先必须回顾一下直到此时为止当地人民普遍的身份认同,或者是他们的看法。

首先对于沙俄的态度自不必多说,尽管不是全部地区都归属于沙俄统治,但是大多数地区是归沙俄统治的,再加上沙俄的统治还在不久之前,显然,当地人民十分反感沙俄的统治。但是有的资产阶级的先生们想要就此否决苏联乌克兰苏维埃社会主义共和国的统治合法性,这显然是完全错误的,因为他们完全不知道社会主义的苏联、无产阶级统治的苏联和封建的沙俄的区别。这样的说辞完全可以套用在我国台湾上,因为清政府和蒋介石都对台湾不好,欺压老百姓,因此社会主义的中国也不应该收复台湾。这是完全荒谬的,不必过多的浪费笔墨了。

那当地老百姓对于波兰的看法如何呢?这部分我主要参考了这篇文章6,不过本文缺陷在于它主要地只关心了当地知识分子的意见,而知识分子的意见却是和当地百姓极大地脱离了的,毕竟他们还反对苏维埃呢,这一点和我们的阶级立场相违背,所以也仅是作为参考,大家批判地了解就好了。

乌克兰人民共和国作为当地人短暂建立的反动政府,由斯科罗帕茨基领导,而他又是著名的反动人士,借着乌克兰独立的民族解放口号实则行着资产阶级反动派的行动,自然不可能做很多好事(反动事实此处不再陈列,感兴趣的同志可以自行搜索,或者查看引用文章6和《苏联民族 国家建设史》7获取更多信息)。资产阶级的反动政府曾经与波兰达成过联盟条约(1920年华沙条约 Treaty of Warsaw)来反对苏维埃,尽管也有许多知识分子反对,而且条约也出让了许多乌克兰权益(甚至保护了波兰地主的权利),即使是有的反动政府官员甚至都称波兰叫历史上的敌人,可见其实当地人对荷兰也没有什么好感,反动政府也在波兰和苏维埃签订《里加和约》之后被铲除了。

所以总的来说,这片地区的历史就是各种豪强瓜分的历史,当地老百姓没有过过一天安稳日子,从法理上,任何国家都不应该统治这一片地区,这一片地区的统治权必须在完全尊重当地民族的情况下开展,只有这样才能是合理的和尊重当地人民的。结合到当时的历史现实就是团结在工农苏维埃下,在各个民族无产阶级的友好协作中才能发展好乌克兰(白俄罗斯同样)。

波兰再次统治

加里西亚

根据材料8中提到在此地区采取围困政策——波兰军队和平民根据法律对被分割的地主的土地进行定居,并进一步同化当地的乌克兰人民。此外,在经济上,乌克兰在许多方面受到限制,包括公务员、购买房地产、宗教。现实的经济情况也印证了这一情况,土地大多归波兰地主所有。同时波兰政府在经济上的行动也没有带来希望,他们不仅没有搞好加里西亚的经济,而且也没有搞好波兰自己的经济,以至于材料作者8在文中说:

乌克兰语原文

Среди европейских государств Польша была од ной из самых монополизированных. Государственные табачная, соляная, спиртовая монополии на террито рии Галичины функционировали еще с австрийских времен. Широкая монопольная программа Польши позволяла контролировать доходы от наиболее при быльных отраслей промышленности и увеличить польский экспорт.“在欧洲国家中,波兰是垄断程度最高的国家之一。自奥地利时代以来,加里西亚领土上的国家烟草、盐和酒精垄断企业一直在运作。波兰广泛的垄断计划使控制最有利可图的行业的收入并增加波兰的出口成为可能。”

经济危机(1929-1933)之后经济再次下行,波兰政府面临着创造新的经济模式并采取有计划的经济政策的任务,不仅需要修建当地的基础设施,这包括通信、运输甚至供水等等多方面,而且需要费大力气重新发展养活70%人口的农业(也需要发展工业,因为波兰自身工业也极差)。

不过当地的生产还是有了一点发展,不过波兰政府有多大功劳并不是很清楚,这些都有可能是经济危机之后当地经济自然的增长,而不是波兰政府的功劳。当地开始出现了许多的合作社、私人工业、私人商业,其中也有一些乌克兰人,不过竞争十分地激烈。只不过悲惨的是,乌克兰地区具有较大影响力的企业都不是组织当地工业生产的,也不是为了当地人民福祉的,它们大多数是一些出口型的企业,出口乌克兰地区的矿物、木材等资源获取利益的企业,而且它们当中极少是乌克兰人的企业,大多数都是外国人的企业(波兰人、德国人、比利时等等)(文章中说最大的森林所有者甚至还是乌克兰的 天主教教会 呢。)

总的来说波兰并没有将当地作为自己的领地来发展,更多地只不过是当做原料的生产地和工业制成品的销售地,继续压榨当地乌克兰人民。尽管当地确实有一些发展,不过我们并没能从中看到波兰政府的影子,没有什么政策出台,发展程度也不如苏联领导下的乌克兰群众。

其他地区

如果大家看过有些资产阶级的学者的文献会发现,他们会使用波兰的文献来论证他们自己的观点,同时论证波兰对这片地区统治的合理性(或者干脆缄口不言),绝不会使用苏联的半点文献,除非用作反面教材,不然就是“片面”和“反动”的。为了变得更加“片面”和“反动”来安慰这些先生们,所以这里我主要参考了《苏联民族 国家建设史》7的资料,这样想必他们就不会那么在乎我这样的“反动派”了吧。

文献425~426页讲到有关西乌克兰地区的内容

西乌克兰人多次发表声明,表达了同全体乌克兰人民统一的愿望。1918年11月3日在切尔诺维齐召开的数千人的市民大会上,布科维纳的城、乡代表们一致表达了同乌克兰合并的意愿。1919年1月21日在胡斯特召开地区代表大会,整个外喀尔巴阡有420名全权代表与会。他们代表该地区40多万乌克兰居民。大 会通过了把外喀尔巴阡并入乌克兰的决定。

1919年1月在德罗戈贝奇以1万名县劳动者名义召开的工人大会通过下述决议:“解散乌克兰民族拉达”,建立苏维埃政权,向莫斯科和哈尔科夫的工人、农民和士兵代表苏维埃致以兄弟般的敬礼。

西乌克兰劳动群众纷纷成立苏维埃,把它作为起义的机构,1918年12月,德罗戈贝奇县斯捷布尼克的工人建立了工人代表苏维埃。1919年1月,爆发了反对同彼得留拉执政当局同流合污的“西乌克兰人民共和国”资产阶级政府的霍京起义。1919年4月中旬,德罗戈贝奇油田工人起义;由革命军事组织领导的部分地方卫成部队加入了他们的行列,4月14日在那里成立了工人和士兵 代表苏维埃。

周围乡村的农民也起义了。在佐洛乔夫、波德盖齐等县爆发了武装起义.喀尔巴阡地区大规模的农民武装起义是在1920年初爆发的。1919年3月-4月外喀尔巴建立了苏维埃政权,而加里西亚大部分地区的苏维埃政权是在1920年夏天赶走波兰白军后建立的。

苏维埃俄罗斯和苏维埃乌克兰在国内战争的各条战线上与众多的敌人进行艰苦卓绝的斗争,当时未能对西乌克兰大地上的劳动群众给予帮助。国际帝国主义和国内反革命势力镇压了他们的起义。数万人被投进了监狱和集中营.占领者认为,实行特别戒严和在西乌克兰进行大规模血腥的“平息”活动是正常的。

在加里西亚和布科维纳地区议会和地方自治机关遭到取缔 推行波兰和罗马尼亚实行的行政区划。在资产阶级执政的捷克斯 洛伐克的宪法里,虽然载有关于喀尔巴阡罗西(当时外喀尔巴阡的 正式名称)自治的条文,但实际上并未实行。被占领土的统治者是 政府的军政长官和省长。

在生活的一切领域,乌克兰居民的政治权利均受到限制。由于波兰地主和资产阶级推行殖民主义政策,1920年西乌克兰曾有过3600所乌克兰学校,到1939年只剩下125所40%-50%的西乌克兰居民是文盲。在机关里,甚至在大街上,禁止使用乌克兰语占领者给城市和村庄易名,强迫乌克兰人改用外国姓氏。

427页又提到

共产党人是争取人民美好未来的真正斗士。西乌克兰共产党成立于1919年。1922年党的队伍中总共只有515人,而到1936年发展到4719人。它的英雄历史同乌克兰共产党的历史紧密相连。1924年召开的西乌克兰共产党第五次代表会议指出,必须同乌克兰共产党保持紧密联系,“因为目前一系列任务已把本党与该党联系在一起,而在社会革命胜利之后西乌克兰将成为该党所在的国家的组成部分。

1921年成为波兰共产党一个组成部分的西乌克兰共产党、罗马尼亚共产党布科维纳地区委员会(这些党完全进行地下活动)以及捷克斯洛伐克共产党外喀尔巴阡地区委员会领导劳动群众进行斗争,反对资本压迫,保卫世界上第一个社会主义国家——苏联反对德国法西斯准备对其发起的进攻。

波兰、罗马尼亚和捷克斯洛伐克共产党承认并维护西乌克兰土地上乌克兰居民的自决权及其与苏维埃乌克兰重新统一的权利。1936年波兰共产党中央委员会在呼吁书中声明:“波兰工人和农民不希望拉吉维勒家族和萨佩基家族骑在乌克兰和白俄罗斯农民的脖子上.波兰工人和农民不希望西乌克兰和西白俄罗斯受波兰地主的压迫。”

对于西白俄罗斯地区,文献434~437页也说

波兰资产阶级在西白俄罗斯推行殖民主义政策,其最明显的表现是消灭当地最发达的纺织工业。1913年,纺织企业拥有15年万纱绽,2300台纺车,1.2万名工人。而1926年总共只剩下20%的设备和工人。根据波兰官方资料,注册工业1929年几乎比1912年下降2/3,770家企业只剩下243家;工人人数由28479人降至10372人。

包括比亚韦斯托克纺织区在内的原格罗德诺省的工人数量下降了40%。1937年,食品工业的工人比1913年减少29.8%,玻璃制品业的工人减少占57%,火柴工业的工人减少占25%,等等。

西白俄罗斯工业生产下降的最重要原因之一,是波兰资产阶级切断了西白俄罗斯与俄罗斯市场许多世纪以来的经济联系政治上毫无权利、繁重的劳动条件和艰难的生活条件,永远伴随着劳动群众。工作日长达12-14小时。新格鲁德省工人的平均工资只有华沙省波兰工人工资的为35%。整个波兰可怕的灾难就是 经常的失业。1939年,白俄罗斯西部地区大约有40万失业者。

受地主、富农和外来定居者残酷剥削的劳动农民,所处的状况也同样恶劣。据波兰的统计资料,在白俄罗斯西部各州,1.1万农民只拥有不到0.5公顷农用土地。3.1万农户的土地不超过2公顷。

农村受那些阻碍其发展的封建残余的重重束缚.单位面积产量下降,播种面积急剧减少,农业技术设施极度匮乏,牲畜总头数减少,这一切都证明农业的衰退。

在西白俄罗斯,9000名居民中才有一名医生。劳动人民不但遭受社会压迫,而且还遭受民族压迫。白俄罗斯人被蔑视为“下等种族”他们不能担任国家职务,甚至不能担任村长。在军队里他们无权担任指挥职务,遭受着最残酷的迫害。白俄罗斯族活动家的集会、游行及公开演讲均被禁止。

白俄罗斯人只能受用波兰语授课的初等教育。因此,70%的居民都是文盲.白俄罗斯语被波兰民族主义者蔑视为“农夫的”、“下流的”语言.在国家机关及其他机关禁止使用这种语言。1919年在西白俄罗斯曾有近四百所白俄罗斯民族学校,1935年只剩下16所,而在资产阶级地主波兰掌权的最后几年内,连一所学校也没有剩下。白俄罗斯民族文化遭受无情的摧残。

西白俄罗斯劳动人民不能容忍自身无权的被压迫地位。20年内,他们处乎资产阶级地主波兰的殖民主义压迫之下。在此期间,充满了反对剥削者,争取社会和民族解放,争取与自己的同胞兄弟——苏维埃白俄罗斯的工人农民重新统-的英勇斗争。

西白俄罗斯共产党领导了劳动人民的革命斗争。它创建于1923年10月,很快就在革命运动中起到了先锋作用。西白俄罗斯共产党多次发出号召,其中一份号召书(1931年8月)写道:“只有我党才给广大群众指出了摆脱危机、无地状态和饥饿的唯一可能的出路。这条出路就是为夺取政权,为准备举行工农兵全民武装起义而坚决斗争。起义将推翻占领者的政权,建立工农政府,无偿分 给农民土地,把被压迫民族从民族压迫下解放出来。全体人民要团结在共产党的旗帜下!大家起来斗争!”

西白俄罗斯共产党支持了创建于1925年的“白俄罗斯工农社团“并领导其活动。“社团”很快就发展成群众性组织。其纲领承认工人阶级和农民联盟的必要性,但章程规定,它在“波兰国的法律和宪法范围内”进行斗争,这表明“社团”的纲领在总体上没有超出激进的资产阶级民主要求的范围。但是,1927年1月“社团”被波兰政府捣毁,其领导人和积极分子被捕。在西白俄罗斯共产党的领导下,劳动群众组织了抗议游行和群众集会。波兰当局进行了残酷的镇压,还动用了武器。

在1929-1933年的世界经济危机时期,劳动群众的斗争规模特别宏大。严重的失业和劳动群众的贫困化,加剧了阶级斗争。阶级斗争发展成了工农反对社会压迫和民族压迫的群众性斗争。革命斗争的激烈程度逐年俱增。例如,1930年发生了322次罢工,1935年就发生了1165次,而1938年则发生了2042次。罢工席卷格罗德诺、布列斯特、莫洛杰奇诺、利达及其他城市。林业工人和纳罗奇湖渔民的罢工也经常不断。

在工人运动的影响下,劳动农民反对地主、富农和外来定居者的斗争也尖锐起来。农民奋起反对波兰反动政府的税收政策,反对强制农民建立孤立农庄,争取取消地役权和高价土地,反对罚款制度。在共产党的“不向带来恐怖、饥饿、失业和战争的法西斯政府缴纳一文税“的口号下,抗税运动在1932-1933年期间达到了特别巨大的规模。农民与税收人员及随之而来的警察之间发生了多次流血冲突。

波兰政府情况

在1939年波兰被瓜分之前,波兰基本上一直都是由独裁者毕苏斯基统治的,从苏波战争时期就开始统治,一直到1935年病死。对于毕苏斯基,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所对毕苏斯基描述如下:

1921年3月17日,波兰通过新宪法(史称”三月宪法”),实行以三权分立为主要特征的议会内阁制。1922年,举行波兰共和国首届议会选举;因”三月宪法”给予总统的权力过小,毕苏斯基拒绝出任总统。随后,他退出政治舞台,过”隐居”生活,但仍不断干预国家政治。1926年5月,毕苏斯基发动”政变”,推翻了右派政党联合政府,成立了实际上是由毕苏斯基以独裁方式领导的新政府。同年6月,又因总统权力过小,他再次拒绝接受总统之职务,而出任军队总监和总司令。1935年4月,在毕苏斯基的极力主张下,波兰议会通过了一部新宪法,即”四月宪法”。”四月宪法” 彻底摈弃了三权分立原则,将国家权力中心从议会转到了总统手中。然而,毕苏斯基未及出任集国家权力于一身的波兰总统,于1935年5月12日病逝。

作为资产阶级独裁政府,毕苏斯基为了维护资产阶级的利益和他自身的独裁地位采取了诸多行为,包括

- 颁布四月宪法:

其中规定总统有权在战争情况下指定其继任者,这是波兰流亡政府在二战期间和之后仍有合法性的法律基础。同时它还限制了参议院的权力,同时加强了波兰总统的权力。总统负责选择政府成员,而政府又负责议会。政府、国会、军队、法院均听命于总统,总统任命内阁总理及全部阁员,并有召集和解散国会、宣战与媾和、任命军队总司令、颁布法令和取消国会一切决议等权力。 - 镇压反对派:

镇压政党:毕苏斯基对任何反对势力都持零容忍态度。他解散了许多反对党,包括他的早期盟友,如民族民主党和波兰社会党的部分派别。- 逮捕和监禁:许多反对政治人物、知识分子和活动家被逮捕并监禁。例如: “布鲁克斯运动”(1930年):毕苏斯基指责反对派试图推翻他的政权,结果逮捕了数十名政治领袖,并对他们进行了公众审判。

- “贝尔赛特行动”(1930年):毕苏斯基政权逮捕了100多名反对派成员,并以“阴谋反对政府”的罪名起诉他们。

- 禁止集会和言论自由:毕苏斯基的政府严厉限制言论自由,关闭反对派报纸,禁止集会和示威。

- 毕苏斯基政权建立了一个强大的秘密警察机构(SIM),用以监视和镇压反对派。

此外在1935年到1939年早期,发生了意大利侵占埃塞俄比亚,全面侵华战争,德国侵占捷克斯洛伐克。这时候,苏联都有给这些受害者支援,但是波兰却在联合德国、日本、意大利公然瓜分其他国家(来自知乎),难道波兰的行为有丝毫的正义吗?难道苏联进驻西乌克兰和西白俄罗斯地区不是正义的吗?

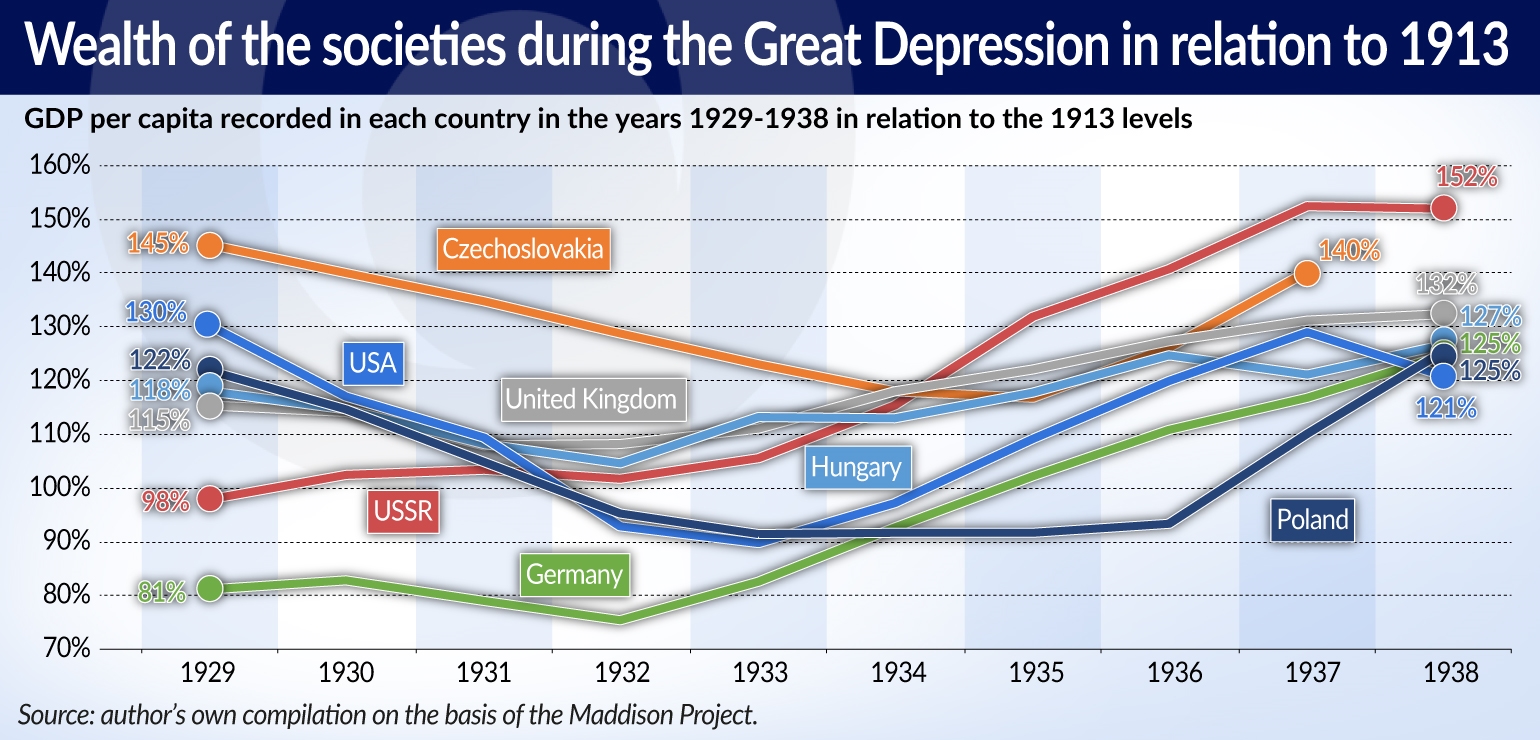

对于这段时间的波兰经济,有许多的研究,总结起来是十分糟糕的,如下的波兰GDP数据与其他国家的比较很直观地说明了这一切,当然,会有资产阶级的先生们来责问我们:难道你还指望在大萧条的时候搞好经济吗?我的回答是,请看图中的苏联。而且即使同样处于大萧条中,波兰经济也下降地极其厉害,想要细致了解这部分的读者可以参阅The Great Economic Crisis in Poland (1929–1935) in the Context of the Global Crisis,此处不再赘述。  图来自The economy of the Second Polish Republic collapsed because of dogmatic policies

图来自The economy of the Second Polish Republic collapsed because of dogmatic policies

总结

对整个波兰统治时期做一个总结,我们可以发现波兰政府并没有将当地的乌克兰人民当做平等的公民对待,波兰统治这片地区也是苏波战争中趁苏俄忙于镇压白军抢来的土地,毫无正义性可言,波兰政府不仅不关心波兰本族人民的利益,遑论关系其他民族呢,对于这个独裁的资产阶级政府,我们不抱有任何期望,如果一定要说苏联是独裁者,那波兰政府可能连虫豸都算不上。

苏联统治后情况

如果有的资产阶级的先生们否定苏联对西乌克兰和西白俄罗斯地区的领导权的话,他们也绝对不会引用苏联政府的文献,觉得那 “太不民主” 了,苏联的文献都是 充满了“偏见”而且是“傲慢”的,他们会使用波兰的文献来论证他们自己的观点,可是正如读者上文读到的那样,波兰历史上并没有善待乌克兰人民,他们所做的和苏维埃相比差远了,苏维埃确实犯了错,错误是必须要承认的,但是用毛泽东的话来说,那是“九个指头和一个指头”的关系,成绩是主要的,错误是次要的。下面我们首先来看看一个波兰学者有关当时西乌克兰选举的文献吧(作者屁股不正的内容已略去,大概内容占比1:1)。9

选举问题

我们从第34页(见注,下文不再强调)开始看,因为我已经在最开始就说过,我们不关注法律上的问题,因为那不影响事件的性质,而且一定要深究的话《里加条约》还是波兰撕毁和乌克兰人民共和国的条约后私自和苏联签订的呢(见华沙条约),如果追究起来《里加条约》也没有法律效力了,有的先生们不就打脸了吗?

国籍问题

首先我们看到,作者告诉我们有的领导人是苏联国籍,而且文中不是仅仅在此出现,在后文的公投选举中也多次强调:许多领导人有苏联国籍。当然,这作为事实没什么好否认的,是就是,不是就不是。不过我们需要考虑这样一个问题:人数少就不能代表他们的利益了吗?在全苏联的苏维埃大会上恐怕俄罗斯苏维埃联邦的代表人数更多吧?难道说其他加盟共和国的利益就被忽略了?难道苏联就是俄罗斯人的苏联?那苏联民族院中各个少数民族都没有几个人,是不是民族院也是被俄罗斯人操控的?那为什么俄罗斯联邦还会向白俄罗斯转交领土?😂显然,这也不是问题的根本,除此之外,我们还必须考虑一个问题:在反动的资产阶级政府统治下又有多少共产党员可以在乌克兰当地活动?难道列宁被迫离开沙俄之后就对国内革命没有了发言权?难道马克思、恩格斯对德国国内一无所知?托洛茨基也必须在乌克兰才能算真正代表了乌克兰人?斯大林作为格鲁吉亚人天天住在莫斯科,恐怕不能对格鲁吉亚出台正确政策吧,应该属于格鲁吉亚当地百姓的敌人吧。想必作者完全不能理解为什么十月革命之后乌克兰人民那么支持俄罗斯的苏维埃吧,这真是奇怪的事情呢。🤣

而且如果读者尝试通读作者的文章会发现:作者在文中显示出一种“急迫感”,急于将所有会议、活动都打上“操纵”的标签,尽管苏联公民主要出现在前期会议上(当然他还有其他证据,我将在后面逐条分析),即使是当地人占主导的会议也竭力描述成被控制的会议。

总的来说,人员组成并不影响事件的性质,唯物辩证法告诉我们,一切的系统总是内部矛盾驱动的,不论是谁来统治,只要违背了人民的意愿总是不可能太平的,即使你使用再大的武力镇压。美国够强大了吧?为什么越南战争都能输呢?世界的无产阶级总是相互支持相互包容的,这是阶级问题,任何身份标签都不可能阻止或者决定一定会有压迫,压迫和身份无关,犹太资本家还压迫普通犹太人呢,巴以冲突以色列人还同巴勒斯坦人一道反抗资产阶级政府呢,近几天(2025年3月23日)以色列国内还有上万人的抗议运动呢,这都和身份没有必然联系。

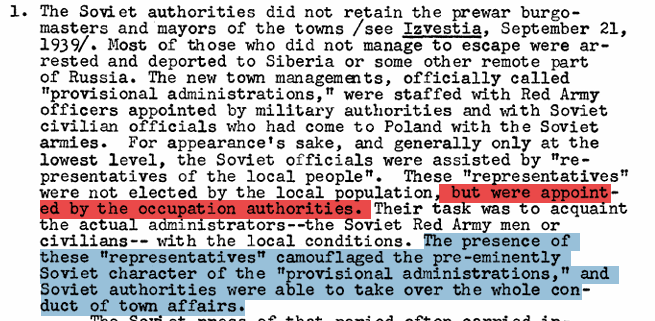

接下来我们看到:  来自文章938页

来自文章938页

英文原文

The Soviet authorities did not retain the prewar burgo masters and mayors of the towns /see Izvestia, September 21,1939/. Most of those who did not manage to escape were arrested and deported to Siberia or some other remote part of Russia. The new town managements, officially called Tprovisional administrations," were staffed with Red Army officers appointed by military authorities and with Soviet civilian officials who had come to Poland with the Soviet armies. For appearance's sake, and generally only at the lowest level, the Soviet officials were assisted by "representatives of the local people". These "representatives" were not elected by the local population, but were appointed by the occupation authorities. Their task was to acquaint the actual administrators--the Soviet Red Army men or civilians— with the local conditions. The presence of these "representatives" camouflaged the pre-eminently Soviet character of the "provisional administrations," and Soviet authorities were able to take over the whole con duct of town affairs.标红部分是我初读的标记,看似挺有道理,对吗?红色部分是说辅助苏维埃工作的是被苏联钦定的“代表”,这本来挺有说服力的,可是我们再看蓝色部分,

这些“代表”的存在掩盖了“临时行政当局”的苏维埃特征😮,苏维埃从而能够完全控制当地事物。

确实,我觉得有道理,不知读者觉着如何,如果苏联确实“失去了苏维埃特征”那确实是必须严肃批判的巨大错误。🤔 除此之外还有:

英文原文

The Soviet press referred to the local population as a willing helper of the Red Army and N.K.Y.D. No doubt there were informers, especially in the ranks of the Communist Party of the Western Ukraine and Western White Ruthenia and among the members of the workers' guards, but the role of the people at large is grossly exaggerated in these reports.苏联媒体将当地居民称为红军和内务部的自愿帮手。毫无疑问这其中有线人,尤其是在西乌克兰共产党和西白罗塞尼亚的队伍中以及工人卫队的成员中,但在这些报道中,广大人民的作用被严重夸大了。

不过这两点确实体现了苏联政府在民族问题上的错误,也有一些错误的行为,尽管这并不改变整件事情的性质,但是我们还是必须讨论一下有关这些错误的事情。

实际上十月革命后的布尔什维克在民族问题上是翻过很大的错误的,列宁曾经多次地批评过党内在民族问题上的问题,尤其是斯大林的“自治化”方案,列宁多次强调重视民族问题,在民族平等的基础上建立苏维埃联盟。但是即使有这些错误,可是我们并不能否认苏联的成就,苏联仍然紧密地团结了许多民族的无产阶级,使各个民族团结合作建设社会主义。针对于乌克兰,西乌克兰共产党史10中也有一些记录:

英文原文(133页)

The national question played an enormous role in the civil war, but the Communists did not fully appreciate it at first. They fought against the Central Rada, that is, against the Ukrainian national liberation movement, without proposing any separate national state for Ukraine. Later, they created the Ukrainian Soviet Government, and still later, after the German invasion, the CP(B)U. The latter move was motivated by the separation of Ukraine from the Soviet state by the Brest treaty. Both creations were motivated by tactical considerations, although both had been discussed previously among Communists in Ukraine, and two currents had emerged within the party.这段主要说明当时乌克兰共产党也没有提出具体的民族解放方针,对民族问题十分地不重视,一切仍然以俄罗斯为中心,并没有旗帜鲜明地提出民族解放的口号。这和上文我提到的波兰文章的指责中心是一致的,俄罗斯(或者苏联)在这些重要的民族问题是有极为不好的大国沙文主义倾向,不仅对于革命有极坏的影响,更重要的是不能唤起群众的力量,不能很好地号召起群众的运动和响应。

总结这部分,我想说的是,确实整个选举中有许多地方都是苏联公民主持的,这个点可以在文献9中找到相当多的证据,这是不可否认的。必须承认苏联在整个过程中有错误(这一点在后文有关选举时间上也可以看出),并没有尊重当地人民,没有充分地发动群众。可是总的来说这些都不影响事件的性质,如果在建设中、生产中坚持社会主义的原则,仍然可以说是正义的。

解散当地组织问题

英文原文

Many leaders of these associations and parties were arrested, and the workers and members of the intelligentsia were so absorbed in the problems arising from the defeat of Poland, such as searching for relatives and securing means of livelihood that it was easy enough to persuade the ad hoc meetings, usually presided over by Soviet citizens, to choose the candidates supported by Soviet authorities作者接着说苏联入侵之后解散了当地许多的组织,所以苏联是不民主的,是错误的。不过我们知道民主也是阶级的民主,重要的是看看解散的组织都是什么阶级的组织,如果是反动的组织自然就没什么好说的。

比如苏联解散了

- 波兰地下国(Polish Underground State,一个忠于流亡政府的地下抵抗组织的统称):

尽管在反抗纳粹德国上有一些贡献,但是难以掩盖他们的资产阶级本性:1940年代末和 1950年代还在进行反共运动 - 波兰国家军事组织(NOW):

其参加了 1919 年保卫利沃夫抵抗乌克兰人的战斗和 1920 年的波苏战争。 - 崩德:

1906年在斯德哥尔摩举行的俄国社会民主工党第四次代表大会上,崩得支持孟什维克派,反对布尔什维克派。因此,在十月革命成功以后,布尔什维克派将崩得定为非法组织,予以取缔。崩得分子纷纷流亡到国外。 - 波兰人民党:

波兰流亡政府成员之一,又三个党合并而成,多的不多说,我给大家两个截图,大家就知道了- 波兰“皮雅斯特”人民党(Polskie Stronnictwo Ludowe Piast)

Polish People’s Party “Piast” (1913–1931)

Polish People’s Party “Piast” (1913–1931) - 波兰“解放”人民党(Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie)

Polish People’s Party “Wyzwolenie”

Polish People’s Party “Wyzwolenie” - 农民党(波兰)(Peasant Party (Poland) )可通过这些资料了解更多

- 波兰“皮雅斯特”人民党(Polskie Stronnictwo Ludowe Piast)

- 乌克兰民族主义者组织(U.N.O the Organization of Ukrainian Nationalists):

其的组织结构是专制的,其方法具有阴谋论性,并受到强调国家高于个人、意志高于理性的政治理论的影响,对波兰官员进行了破坏和暗杀行为。1 其拒绝所有党派和阶级分歧,并将自己描绘成乌克兰国内外生活的主导力量。它将自己定义为一个运动,而不是一个政党,谴责加利西亚的合法乌克兰政党是通敌主义的。其将乌克兰独立斗争(1917-1920年)的失败归咎于社会主义和自由主义阵营,并强调了强大的政治精英、民族团结和依赖“我们自己的力量”的重要性。它被墨索里尼的法西斯政权所吸引,该政权似乎将意大利从无政府状态中拯救出来。到 1930 年代,其组织中出现了前景差异。科诺瓦莱茨和大多数乌克兰民族主义者领导层都是务实的现实主义者,他们从传统的军国主义威权主义的角度思考,而年轻的成员则是完整的民族主义者,他们支持对国家的浪漫、非理性的奉献。这些意识形态差异最终导致了该组织的分裂11 - 乌克兰全国民主联盟(U.N.D.O the Ukrainian National Democratic UnionNationalists):

该党成立于 1925 年 7 月 11 日,由乌克兰工党、乌克兰国家工作党以及来自沃里尼亚、霍尔姆地区和波德拉契亚的乌克兰众议员和参议员合并而成,成为一个基础广泛的中间派团体和民族民主党的继承者。它的成立大会呼吁为乌克兰土地统一为一个独立国家而斗争,要求在波兰的乌克兰人享有自决权,并拒绝有关加利西亚的国际决定(从 1919 年到 1923 年)。它批评苏联制度,但将乌克兰苏维埃社会主义共和国视为“乌克兰单一独立国家发展的阶段”。它还支持以叶夫亨·彼得鲁舍维奇为首的移民代表。11

总的来说,取缔的组织很多都是有问题的,不支持苏维埃的,取缔他们并没有很大的问题,而且波兰统一工人党作为波兰历史上的一个共产主义政党不就没有被解散吗,波兰共产党不也重建了吗。

时间安排不恰当

整场选举时间十分紧张,波兰军队清除全境一周多一点后即宣布要进行选举(1939年10月6日),选举日则定为1939年10月22日,因此,选举和竞选活动的所有准备工作只持续了两周。对于充分发动群众而言这点时间是十分不足的,很难做到了解群众的呼声,我认为这一点上苏联是有错误的,有一点大国沙文主义。不过考虑到当时的国际形势,苏联需要尽快发展西乌克兰和西白俄罗斯地区来对抗纳粹,这么着急貌似也情有可原了,只不过我认为如果出于这个原因完全可以不必大规模选举,可以后面再选举,优先投入建设任务中去。

由于时间上不充分,选区划分也不甚合理,选区的划分基于历史上的人口数据统计(98、99页)。

作者“不情愿”给出的正面论据

如我前面所言,作者显然对共产党有十足的敌意,但是在使用例子时却“十分地不小心”把一些正面例子都拿来当做其反面案例用以反对苏维埃政权,这个部分我将其枚举并稍作分析。

候选人“没有社会地位”;“共产党冒出来了”

英文原文(106页)

According to witnesses' reports, most of these delegates were simple people without any standing in the society. Among the delegates there were persons who agreed to serve as candidates because of fear that their refusal might be interpreted as evidence of hostility to the Soviet system.(我注:没有证据,可能论文作者一厢情愿吧) No doubt there were also many Communists among the delegates who had been in hiding before the war and who now came into the open.作者注:

- Among the delegates to the National Assembly there were twenty-four illiterates,and 1,076 with only primary educa tion. Komunist, November 5,1939. Because of the generally lower cultural standards of Western White Ruthenia,the number of illiterates and uneducated in the White Ruthenian National Assembly was probably even larger.

- Ziemie Wschodnie Polski pod okupaeja Sowiecka,Appendix No.28.

- Almost all the speakers at the National Assembly of the Western Ukraine and a great majority of the speakers at the National Assembly of Western White Ruthenia were former Communist Party members. Many of them revealed their prewar Communist record in their speeches. Komunist,October 27--November 5,1939, Pravda,October 25, 1939,Izvestia, October 27--November 5,1959.

这段话明显地可以看出作者的小资产气息之重,没有“社会地位”的人就不能掌管国家了是吧,那想必苏联最高人民委员会必须得解散了吧,毕竟苏联前期上过大学的甚至没有10%呢,还有20%文盲。🤣🤣🤣工人那么低级的职位肯定不能算得上有“社会地位”,还得请您这样的高级“知识分子”才能管好国家啊。🤣🤣🤣

作者还见不得“同志”的称呼,他气愤地说道:

英文原文(130页)

The speakers were almost without exception referred to as "comrades," which indicates that they were members of the Communist Party.为西乌克兰前政府辩论

英文原文(112页)

In the debate which took the rest of the opening session, seven delegates spoke. All of them sharply criticized the conditions which had existed in the Western Ukraine before the "liberation" and voiced their approval of Panchishyn's proposal. Some of them spoke very harshly about the Ukrainian "bourgeois" nationalism, calling the leaders of the Ukrainian major parties "servants" of the Polish landlords and "traitors" of the national Ukrainian interests.难道乌克兰人民共和国还不算叛徒吗?

集体农庄不应该建设

作者貌似很不喜欢被波兰地主绑在地上的乌克兰农民获得解放,但是又不得不向读者介绍一些情况,所以他一股脑地陈列着苏联要没收地主的土地、集体农庄建立的事实,并不做任何的分析,还不愉快地说道:“这偏离了会议的主题”。

英文原文(112页)

The contents of all the resolutions was heralded from the very start of the election campaign. The only departure from the election platform was the resolution of the confiscation of landed estates. It was stressed throughout the election campaign that the National Assembly should "confirm" the distribution among the peasants of the land which belonged to the Polish landlords, monasteries and high government officials. Nothing was ever said about the nationalization of land. The principle of nationalization was introduced only at the Assembly, and its full implications probably went unnoticed by the peasant delegates who "unanimously" adopted the declaration regarding the confiscation of land. By stressing the principle of nationalization of all the land of the Western Ukraine, the resolution voted by the Assemblies dispossessed not only the landlords but also the peasants themselves, thus paving the road for future collectivization.论文作者注:

The first kolkhozes in the occupied territories of Poland were organized in the spring of 1940. Polish Ministry of Information , Soviet Economic Policy in the Occupied Part of Poland, 1939-1941, London 1943, pp. 7-16; see also Ziemie Wschodnie Polski pod okupacja Sowiecka.p.64.

卡廷惨案和其他事件

苏联对波兰人采取了一些极其错误的举措,包括但不限于屠杀、强制迁移等。我们并不否认这其中的错误,不过关于这方面更多的细节我暂时没有更多的了解,因而暂且按下不表。可是需要强调的是,并不是屠杀就完全地错误,分析问题不能仅仅从手段入手,更要分析其中的目的(尤其是阶级目的),否则很容易陷入资产阶级式的和平主义中去,忽略阶级斗争的存在。教员说得好,“要文斗,不可武斗,但也不可不斗”,屠杀、强制迁移等等固然是完全错误的,但是如果就此否定活动的必要性是完全错误的,这不仅仅适用于这件事情上,另一个典型的例子即是对于文革的评价。这个重要的点必须分清楚,这样才能摆对我们的阶级立场,同时也必须指出这些活动中出现的错误(主要地是方法问题)。

比如卡廷惨案就是一个经常被提起的例子,对于其,我已经在补充释里解释过了,这里就不多说了。除了卡廷惨案,苏联对少数民族的强制搬迁政策也广受弊病,不过这并不仅仅发生在波兰人身上,在立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等多地都有类似事件发生。但是同样,这并不是本文主题,我也并不了解,就不再过多讨论了。我在这里想说明的是,尽管强制迁移做得不好,可是这并不是仅仅针对波兰人的,苏联政府在这上面很有可能是有错误的,可是那也应该是苏联全国层面上的,不能就此说苏联对西乌克兰和西白俄罗斯的领土没有主权和合理性。

当地百姓的态度

尽管作者将苏联的选举说得如此不堪,可是他并不能阻止当地市民自发地走上街头迎接苏联红军,这足以看出当地老百姓对苏联的欢迎。

此外还有一些可以参考的文章,这些都足以看出苏联红军与老百姓的关系,同时驳斥所谓许多的反面言论

无从查证的某条注释

页数:59

英文原文

In order to remove the possibility of surprise candidates, a note was added to the articles dealing with the manner of electing the candidates to the National Assemblies which in practice put the nominating of the candidates into the hands of the trustees, who, at their meetings, were to agree on a single candidate for each electoral district.This provision virtually excluded the possibility of nominating any candidates other than those approved by the Soviet authorities. Should a candidate whom the Soviet authorities did not sponsor somehow manage to get elected by the "trustees" as the single candidate of the district, there was always a way of getting rid of him by refusing the registration of his candidacy or labelling him as "an enemy of the people", or a "counter-revolutionary," and placing him under arrest.Subsequent events showed that there was not a single case in which a candidate was elected to the National Assembly who did not have the backing of the Soviet occupying authorities.这条注释如果真实存在将会对整场选举的正义性有很大冲击,也将导致选举不能很好地反应当地人民的呼声,是极大的错误。

选举困难重重

很多人尝试破坏选举活动的开展(如85页底)

强迫选举问题

根据作者所言很多候选人根本没有出现在选前会议中出现,亲历者甚至认为大多数候选人甚至没有出现在他们将被选为候选人的知识分子和工人的会议上。

英文原文

According to witnesses' reports, many of the candidates did not appear at any pre-election meetings. Dr.F, who personally participated in preparing a list of voters for one of the electoral districts in Lwow, is of the opinion that the majority of the candidates did not even show up at the meetings of the intelligentsia and the workers at which they were to be chosen candidates.可以说这个点对于选举的代表性有十分重大的影响,这很有可能代表着苏联的沙文主义错误。

此外还有

英文原文

For example, according to one of the witnesses' reports, during a workers' meeting held at a chocolate factory in Lwow, the workers opposed a proposal by the Red Army representative to choose a woman as a candidate to the National Assembly who was entirely unknown to the workers; instead they chose a candidate of their own. The presiding Red Army Officer demanded a second vote, and when the second vote gave the same result, he insisted on a third vote. The workers, seeing that the chairman of the meeting would not accept their choice, withdrew their candidate, and the woman proposed by the Red Army officer was chosen.这些证据都是有力的,如果不能证明这些事情没有发生或者广泛发生,这都将引出很大的有关选举的问题。出现的问题包含了

- 强迫投票给苏联预设的人,违抗者甚至有枪杀(但是没有说大面积出现): 79、86、93页

- 对待非乌克兰族(尤其是波兰人)不佳(但是又考虑到当地波兰人聚居在城市,而且多是资本家、地主等): 99页

- 文盲地区投票率奇高,少无效票(但是80%~90%的乌克兰人都是文盲,波兰人就少文盲,就很复杂): 100页

选举人问题

作者在文中说有的候选人没有当选,但是仍然在委员会中有一席之地,查证此问题必须详细翻阅历史记录,但是我没有这些记录也没有那么多时间,因而未查证。

英文原文(102页)

the candidates who, according to the communiqué of the Lwow Central Election Committee, had not been elected, were later declared elected in the report of the National Assembly's Mandate Commission. The same can be said about the alleged non-election of two candidates to the National Assembly of Western White Ruthenia. The report of the Mandate Commission of the National Assembly of Western White Ruthenia, presented on October 30, 1939, stated that "529 delegates were elected;" the exact number of the electoral districts. This would indicate that the two candidates who "failed" in the elections were also seated in the National Assembly of Western White Ruthenia.可是作者后文紧跟着却又说乌克兰地区公布的代表数量不足应有的数量🤔🤔🤔

英文原文(103页)

It was revealed some time later that the National Assembly of the Western Ukraine was composed of 415 workers, 766 peasants and 270 representatives of the "working" intelligentsia.论文作者注: The total does not add up to the 1,464 delegates who were elected. The report of the commission did not explain this discrepancy. Figures given by the Mandate Commission differ from those given in Dr. Panchishyn's report on the Fifth session of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. of November 1,1939. According to the Panchishyn report, the National Assembly of the Western Ukraine consisted of 402 workers, 619 peasants and 234 representatives of the intelligentsia. Izvestia, November 2, 1939.

苏联政府统治之后

在了解了这片地区的苦难之后,我想我们可以得出一个结论,那就是对于这片历史上多灾多难的地区而言,在几百年中都没有过一天的安稳日子,当地的百姓几百年日复一日地被压迫,真正的解放必须等到苏联时期才到来。(需要补充的是罗马尼亚也归还了部分领土,这部分领土也一起并入了苏维埃乌克兰)

根据参考的苏联文献7,我们可以得知,苏联对当地进行了许多的建设活动,仅凭这一点就已经和历史上的波兰、哥萨克、乌克兰剥削者完全不同了。(建议读者阅读文献从424页至

- 西乌克兰地区

- (434页)根据1940年8月15日苏联最高苏维埃主席团的命令,这些地区的银行、工商企业、铁路、水运、通讯设施,以及分给农民长期无偿使用的土地,均实行国有化。1941年1月在苏联最高苏维埃和乌克兰最高苏维埃的选举中,共产党员和党外人士的联盟在这些新成立的州里取得了全面胜利

- 西白俄罗斯地区

- (440页)苏联人民向他们提供了大量的援助。苏联许多城市的工业企业和文化机构的劳动者集体,以对口支援或国家援助的形式,运来机器、机床动力装置、燃料和润滑剂、药品、工业品、食品、书籍和教材。数以千计的国民经济各部门的专家以及党的、苏维埃的工作人员来到白俄罗斯西部地区长期工作,在开展社会主义建设中给予有效的帮助。

- (440页)还在战前时期,即从1939年9月17日至1941年6月21日期间,在自俄罗斯西部一些州已经实现了许多社会主义改造。停工的工厂在短期内开始运转起来。在巴拉诺维奇、利达、布列斯特、格罗德诺等城市,早在1940年初就已开始建设许多新的工业企业开始用最新设备改造和装备企业。小型企业联合起来,成立了工业联合企业。

- (440页)苏维埃政权采取了扩大日用品生产的措施。1941年春,仅在巴拉诺维奇州就建立了39个新企业,其中有17个家具厂和15个属制品厂。在格罗德诺和斯托林也建立了一些家具厂。失业现象已被消灭。妇女和男子同工同酬,禁止使用童工。工人和职员享有苏联宪法规定的每年带薪休假的权利。规定了退休金和各种补贴。1940年,在白俄罗斯苏维埃社会主义共和国西部各州,对多子女家庭的补助就达63.2万卢布。

- (441页)劳动群众的住房条件得到了改善。数千工人从茅舍迁入设备完善的住宅。仅1940年宾斯克市职工就得到了 1068 套设备完善的住宅。劳动农民的生活发生了很大变化。他们无偿获得了100多万公顷耕地以及从地主、富农和外来定居者手中没收的农具和牲畜,其中有 1.4万多匹马、3.34万头牛、1.5万头猪。1940年春,农民得到苏维埃政权提供的8000吨谷物、1万多吨土豆作种子。共和国西部各州的先进农民开始联合组成集体农庄,建立了机器拖拉机站、农业试验站,开展了机务骨千及农业生产方面其他专家的培训工作。

- (441页)城镇和大的乡村开始兴办学校,建立成人扫盲小组。1940-41学年初,已有78万学生在5653所学校里学习。到1940年底,在学校和扫盲小组里学习的达15万人以上。为培养中、高级技能的干部,开办了4所高等院校、12所中等技术学校和8所师范学校。非常重视对劳动人民的政治教育和提高他们的文化水平。1940年底1941年初,在白俄罗斯西部各州已经开办了96个区社会主义文化宫、700所图书馆、1000个农村阅览室、5座剧院和100座电影院。1939年12月开始出版5种州报,而从1940年5月开始出版98种区办报纸。劳动人民物质福利改善的一个重要因素是实行免费医疗。苏维埃政权采取措施扩大医疗网,增加医生人数,不但开展治疗工作,而且还开展疾病预防工作。至1941年1月,医院的数量扩大了3倍,医务所和门诊部的数量扩大了1倍;建立了69个急救站、320个助产士站。

可见苏联并没有有些先生说得那么难堪,至少苏联真的是在乎当地老百姓的权利,认真地在发展当地的经济,而不像之前的资产阶级的统治者那样除了剥削还是剥削,根本不关心当地老百姓的生计。

总结

事件总结

到这里,我相信读者已经对整个事件有了大致的了解(因为后半部分出于时间原因还比较潦草),尽管我并没有一手资料,阅读的也比较少,但是我觉得这足以证明在整件事件当中,苏联是处于比较正义的一边,这片地区就其历史来看,没有任何一方可以说对其有正当的主权,而根据统治者对这片地区的发展态度就可以看出:波兰资产阶级政府完全不如无产阶级的苏联在乎这片地区,由苏联来统治这片地区是合理的,也是符合当地广大人民群众利益的。

当然,这并不是说苏联没有在其中犯过错误,不宣传对抗纳粹就是错误(尽管出于外交原因可以理解),使用暴力的方式杀死资产阶级的人也是错误,毛泽东曾经说过“不要用压服的方式,要用说服的方式”(文化大革命时期),但是成绩还是主要的,错误是次要的,毕竟没有任何人不犯错,要允许别人犯错,如果错杀了1个、10个、100个乃至1000个,就否定全局一定是错误的、片面的。

对于本文开头中提出的3个问题,我们现在可以做出回答了。

- 当地平民如何看待红军:

当地老百姓欢迎红军的到来,苏联也为当地生产建设、经济发展有很大帮助。 - 西乌克兰和西白俄罗斯是否属于苏联的固有领土:

明显地,不是,但是也不属于波兰。 - 红军进入是否合适,尤其是和纳粹联合:

与纳粹联合肯定是错误的,但是进入是合适的,解放了当地贫苦的老百姓。本文不足

自我批评是成长的关键一步,没有完美的东西,所以文章最后的不足总结也是必须要有的,我认为本文不足主要体现在如下几个方面:

- 没有一手材料:

我实在不知道怎么获取一手资料,只能从全网的二手资料甚至多手资料中寻找证据,希望读者能够补充更多的资料完善我的不足。 - 阅读面太少:

本文就是出于我自己不了解瓜分波兰事件而作,文章也有保存我自己论证过程的作用,尽管我阅读了不少资料,但是也未免会有失全面性。 - 时间匆忙:

读者阅读中也可以看出,文章后半部分是比较仓促的,证据也并不十分完善和全面,因为我时间不多,并没有很多时间完成本文,尽管从2025年3月4日开始写作,2025年4月5日才完成,可是我仍然觉得有许多点没有仔细了解,文章并不全面,证据也不够充足。时间不足也导致文中错误较多(尤其是外语部分)。 - 不会外语:

作者外语不好(英语靠机翻辅助,其他语言完全不会)文字理解难免出错。补充

注

本文中的所有页码默认均是指对应pdf的页数(edge浏览器打开),而非书本下方页数

布列斯特联合

(信息来自Wikiwand) 布列斯科联合,指1596年波兰立陶宛的东正教教会与拉丁教会,在立陶宛的布列斯特合并。部分东正教神职人员及信徒承认教宗为教会领袖,并且接受天主教教义,同时也保留拜占庭礼。此次的教会联合造成东正教社群分裂为赞成派及反对派,并成立了基辅东正教兄弟会。

赫梅利尼茨基起义

(信息来自Wikiwand) 1648至1657年间,乌克兰中东部的扎波罗热哥萨克人联合东正教徒、克里米亚鞑靼人及农奴反抗波兰立陶宛联邦的武装起义,因由哥萨克领袖博赫丹·赫梅利尼茨基发起及领导而得名。这次起义最终导致哥萨克人于其势力范围建立哥萨克酋长国并脱离波立联邦独立,终结了联邦贵族施拉赫塔及其犹太代理人对乌克兰的统治,以及罗马天主教会、圣经派和其他“租赁人”对教会的裁判权,为乌克兰历史上首次成立独立主权国家

(Wiki没有部分):起义开始时鞑靼(Tatar)支持了博赫丹·赫梅利尼茨基的起义,可是鞑靼的支持关键时刻被证明是不可靠的,所以博赫丹·赫梅利尼茨基后来开始寻找起其他国家的支持1第三次瓜分波兰

(信息来自百度百科、Wikiwand) 1763年10月,波兰国王奥古斯特三世病故,俄国女皇叶卡捷琳娜二世迫使波兰议会选举亲俄贵族S·A·波尼亚托夫斯基为新国王,加紧控制波兰。面对严重的民族危机,部分波兰贵族掀起爱国革新运动,以便加强中央政权,维护国家独立,结果引起外国的干涉,导致波兰陷入被瓜分的危机之中。

瓜分国间约定要将波兰的名称,消失于历史以及他们各自的百科全书,以遏制波兰社会的异议和民族情绪。当这些资料或法律文书需提及波兰或波兰人民时,常以波兰各具历史性地区的名称来取代,如马索维亚(Masovia)等。这种刻意的模糊化,引发波兰各地多次的起义事件。

但是最终仍然于1795年波兰立陶宛联邦的土地被普鲁士、奥地利帝国及俄罗斯帝国所瓜分,结束波兰立陶宛联邦的国家主权,直至1918年波兰复国运动再次兴起。加里西亚(Galicia)地区

提示:这个地区搜索十分费力,因为西班牙还有一个叫加里西亚的省份,搜索时极易混淆,可以使用“波兰加里西亚”搜索信息。此外本部分与本文关联度不高,因而作者并未细致考究,下面部分仅引用自1

加里西亚地区地图(橙色部分)

加里西亚地区地图(橙色部分)

英文原文

Under Austria, ethnically Ukrainian Galicia was joined administratively with purely Polish areas to its west into a single province, with Lviv (German: Lemberg) as the provincial capital. This and the fact that, in the province’s Ukrainian half, the Poles constituted overwhelmingly the landlord class and dominated the major cities (though many towns were largely Jewish) made Polish-Ukrainian rivalry a crucial feature of Galician life. Although, on balance, Habsburg policies favoured the Poles, Ukrainians (Ruthenians in the contemporary terminology) in Austria enjoyed far greater opportunities for their national development and made far greater progress than did Ukrainians in tsarist Russia.The reforms initiated by the Austrian rulers Maria Theresa and Joseph II and the introduction of the imperial bureaucracy in Galicia improved the position of Ukrainians. The peasantry benefited from the limitation of the corvée and the abolition of personal bondage to the landlord in the 1780s, as well as from new methods in agriculture promoted by the “enlightened monarchs.” Municipal reforms reversed the decline of cities and led to an improvement in the legal and social position of the Ukrainian urban population. Undertaken as early as 1775, educational reforms allowed for instruction in the native language, although in practice Ukrainian-language teaching was limited largely to low-level parochial schools until the mid-19th century.

The fortunes of the Uniate church also rose. Renamed the Greek Catholic church in 1774, it was, by imperial decree, equalized in status with the Roman Catholic Church, and in 1807 a metropolitanate was established, with its seat in Lviv. Imperial authorities took pains to raise the educational standards of the clergy. In the early decades of the 19th century, the clergy trained at newly established institutions almost exclusively formed the educated class, and their children, beginning to enter secular professions, gave rise to a Ukrainian intelligentsia. In the course of the 19th century, the Greek Catholic church became a major national, as well as religious, institution.

The revolution of 1848 that swept the Austrian Empire politicized the Ukrainians of Galicia (see Revolutions of 1848). The Supreme Ruthenian Council, established to articulate Ukrainian concerns, proclaimed the identity of Austria’s Ruthenians with the Ukrainians under Russian rule; demanded the division of Galicia into separate Polish and Ukrainian provinces, the latter to include Bukovina and Transcarpathia; organized a national guard and other small military units; and published the first Ukrainian-language newspaper.

Although suppressed, the revolution set in motion important transformations in Galician society. The corvée was abolished in 1848. Impoverishment of the Ukrainian peasantry increased, however, due to lack of land reform, rural overpopulation, and a near total absence of industry to absorb the excess labour force. Large-scale emigration to the Americas (specifically the United States, Canada, Brazil, and Argentina) began in the 1880s and continued until World War I.

Also in the aftermath of the 1848 revolution, the imperial regime reached an accommodation with the Polish nobility that in effect ceded political control of Galicia to the Poles. The local Polish hegemony was little affected by the reforms of the 1860s that gave Austria a constitution and parliament and Galicia its provincial autonomy and diet. The governors appointed by Vienna were exclusively Polish aristocrats. The civil service and Lviv University, which had been Germanized in the early years of Habsburg rule, were Polonized. Elections to the parliament and diet inevitably produced commanding Polish majorities, as voting was based on a curial system that favoured the landowning and urban classes. (Curiae were the political groups, representing various communities and classes of people, that cast the votes.) The occasional efforts by imperial authorities to promote a Polish-Ukrainian reconciliation failed to gain more than minor concessions in the fields of culture and education. The major demands of Ukrainian parliamentary representatives—including the partition of Galicia along ethnic lines, the replacement of the curial electoral system by universal suffrage, and the creation of a Ukrainian university in Lviv—were not met.

......

At the turn of the century, the ethnic conflict in Galicia deepened. Massive peasant strikes against the Polish landlords occurred in 1902. Ukrainian university students engaged in demonstrations and clashes with the Poles, and in 1908 a student assassinated the Galician governor. The introduction in 1907 of universal manhood suffrage in elections to the Austrian parliament strengthened Ukrainian representation in Vienna and intensified pressures for a similar reform on the provincial level. Growing tensions with Russia prompted Vienna to seek a Ukrainian-Polish compromise, but Polish opposition kept the old curial electoral system in effect to the end.

By the outbreak of World War I, Ukrainians in Austrian Galicia were still an overwhelmingly agrarian and politically disadvantaged society. Nevertheless, they had made impressive educational and cultural advances, possessed a large native intelligentsia and an extensive institutional infrastructure, and had achieved a high level of national consciousness, all of which contrasted sharply with the situation prevailing in Russian-ruled Ukraine.

此地区在第三次瓜分波兰中被奥地利占有,在奥地利统治下,乌克兰族加里西亚在行政上与其西部的纯波兰地区合并为一个省,利沃夫(德语:Lemberg)为省会。这一点,以及在该省的乌克兰半部,波兰人占绝大多数地主阶级并主导主要城市(尽管许多城镇主要是犹太人)的事实,使波兰-乌克兰的竞争成为加里西亚生活的一个重要特征。尽管总的来说,哈布斯堡王朝的政策有利于波兰人,但奥地利的乌克兰人(当代术语中的鲁塞尼亚人)比沙皇俄国的乌克兰人享有更大的国家发展机会,并取得了更大的进步。

奥地利统治者玛丽亚·特蕾莎和约瑟夫二世发起的改革以及加里西亚帝国官僚机构的引入改善了乌克兰人的地位。农民受益于 1780 年代对徭役的限制和对地主的个人束缚的废除,以及“开明的君主”推广的新农业方法。市政改革扭转了城市的衰落,并改善了乌克兰城市人口的法律和社会地位。早在 1775 年就开始进行教育改革,允许用母语进行教学,尽管实际上直到 19 世纪中叶,乌克兰语教学主要局限于低级教区学校。

统一教会的财富也上升了。1774 年更名为希腊天主教会,根据帝国法令,它与罗马天主教会的地位相同,并于 1807 年建立了一个大都会区,其所在地位于利沃夫。帝国当局煞费苦心地提高神职人员的教育水平。在 19 世纪初的几十年里,在新成立的机构接受培训的神职人员几乎完全构成了受过教育的阶层,他们的孩子开始进入世俗职业,产生了乌克兰知识分子。在 19 世纪,希腊天主教会成为一个重要的国家和宗教机构。

1848 年席卷奥地利帝国的革命使加里西亚的乌克兰人政治化(见1848 年革命)。为表达乌克兰人的担忧而成立的鲁塞尼亚最高委员会宣布奥地利的鲁塞尼亚人与俄罗斯统治下的乌克兰人的身份;要求将加里西亚划分为波兰和乌克兰独立的省份,后者包括布科维纳和外喀尔巴阡;组织了国民警卫队和其他小型军事单位;并出版了第一份乌克兰语报纸。

虽然受到镇压,但这场革命在加里西亚社会引发了重要的变革。徭役于 1848 年被废除。然而,由于缺乏土地改革、农村人口过剩以及几乎完全没有工业来吸收过剩的劳动力,乌克兰农民的贫困化加剧了。向美洲(特别是美国、加拿大、巴西和阿根廷)的大规模移民始于 1880 年代,一直持续到第一次世界大战。

同样在 1848 年革命之后,帝国政权与波兰贵族达成和解,实际上将加里西亚的政治控制权让给了波兰人。1860 年代的改革对波兰当地的霸权几乎没有影响,这些改革赋予奥地利宪法和议会,赋予加里西亚省级自治权和议会。维也纳任命的总督完全是波兰贵族。在哈布斯堡王朝统治初期被德国化的公务员和利沃夫大学被波兰化。议会和议会的选举不可避免地产生了波兰的压倒性多数,因为投票是基于有利于地主和城市阶级的教廷制度。(教廷是代表不同社区和阶层人民的政治团体,负责投票。帝国当局偶尔努力促进波兰-乌克兰和解,但在文化和教育领域除了做出微小的让步外,未能获得更多。乌克兰议会代表的主要要求——包括按种族划分加里西亚、用普选取代教权选举制度以及在利沃夫建立乌克兰大学——都没有得到满足。

在世纪之交,加里西亚的种族冲突加深。1902 年发生了反对波兰地主的大规模农民罢工。乌克兰大学生参与示威并与波兰人发生冲突,1908 年,一名学生暗杀了加里西亚总督。1907 年,奥地利议会选举中引入了男性普选权,加强了乌克兰在维也纳的代表性,并加剧了在省级层面进行类似改革的压力。与俄罗斯日益紧张的局势促使维也纳寻求乌克兰-波兰妥协,但波兰反对派将旧的教廷选举制度维持到最后。

到第一次世界大战爆发时,奥地利加里西亚的乌克兰人仍然是一个绝大多数的农业和政治弱势社会。尽管如此,他们取得了令人印象深刻的教育和文化进步,拥有庞大的本土知识分子和广泛的制度基础设施,并取得了高水平的民族意识,所有这些都与俄罗斯统治下的乌克兰的普遍状况形成鲜明对比。

乌克兰人民共和国

(信息来自Wikiwand)

乌克兰人民共和国(乌克兰语:Українська Народна Республіка),有时也称作乌克兰民族共和国,是俄国十月革命以后,由乌克兰人所短暂建立的现代国家。是乌克兰近代历史上第一个民族国家。1918年1月22日独立,曾由西蒙·彼得留拉领导。

1917年2月俄国二月革命爆发后,乌克兰当地成立了自治组织乌克兰中央拉达。十月革命后乌克兰独立,成立乌克兰人民共和国,与苏维埃俄国交战被打败至国界线处,不得不与德奥谈和而免于灭亡。 1918年盖特曼政变灭亡了乌克兰人民共和国,成立乌克兰国,旧的乌克兰中央拉达仍不断斗争。1918年德国投降后,乌克兰督政府打败乌克兰盖特曼政府重建乌克兰人民共和国。1919年苏俄再次进攻乌克兰人民共和国,使其再次面临一年前的形势,甚至更差。1919年冬天,苏俄红军控制了乌克兰第聂伯河的大部分领土。 乌克兰人民共和国与波兰和谈并于1920年签署《华沙条约》,波兰一度帮助乌克兰夺回基辅,但随后被红军击退,乌克兰人民共和国于1920年瓦解。

总结:反动的资产阶级政府

华沙条约(1920年)

(信息来自Wikiwand、Wiki)

《华沙条约》(波兰语:Umowa warszawska;乌克兰语:Варшавський договір)是1920年4月21日波兰第二共和国和乌克兰人民共和国签署的条约,波兰承认乌克兰人民共和国独立,乌克兰向波兰提供军事支持,承认兹布鲁奇河为波兰-乌克兰边界,同时双方承认都不单独和谈。条约出让了许多乌克兰权益,甚至保护了波兰地主在乌克兰的权利。最后波兰被红军反推后波兰违反协定单独与俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国和乌克兰苏维埃社会主义共和国(注意此时苏联还没有正式成立)议和。

卡廷惨案

基本事件情况可以上网搜索,基本不差,不熟悉的读者可以查看百度百科相关词条,但是这件事并没有网上记载的那么简单。

首先,事件的真实性存疑,由于我并没有对此有极其深入的了解,也没有相关的历史资料,因而我并不计划对此进行深入的研究和探讨,希望了解更多的读者可以前去这个链接细致了解,或者观看下面这个系列的视频。

其次,即使我们不争论事件的真实性,假定其真实地发生了,根据现在官方的描述(比如百度百科的描述):

1940年春,大约2.2万名在押波兰军人、知识分子、政界人士和公职人员遭到苏联军队杀害。

时间上处理的是乌克兰人民共和国的人员,阶级上都是资产阶级的狗,我们很难说这部分人需要被我们“纪念”和“铭记”的,尽管我们不清楚有没有错杀(大概率有,毕竟人是会犯错的),可是大体来说,这部分人并不值得我们的怜悯,无产阶级的我们为什么需要去为了资产阶级的狗的权利奔波呢?

罗马尼亚归还领土

据苏联文献描述7,罗马尼亚也归还了部分领土给乌克兰苏维埃社会主义共和国(见文献433页)

引用

Western Ukraine under Polish rule(注:本部分的引用大多是机翻+其他地方考证,英文原文并未在本文中全部指出) ↩︎ ↩︎2 ↩︎3 ↩︎4 ↩︎5 ↩︎6 ↩︎7 ↩︎8

AU Zakharchuk, A Kravchenko, A Bondarenko, N Kulikov, O Koretskyi, S AF Zakharchuk, Andriy Kravchenko, Alla Bondarenko, Nataliia Kulikov, Oleksii Koretskyi, Serhii TI State and legal mechanisms in the formation of the ethnic identity of ukrainians (17th to Early 20th Century) EI 2322-6307 ↩︎ ↩︎2

Bruski, J.J. (2020). The Idea of the Ukrainian-Polish Alliance in Ukrainian Political Thought 1918-1920: Pro et Contra. Ukraïnsʹkij ìstoričnij žurnal 原出版物链接 免费下载链接(注:作者不懂乌克兰语,全文理解靠机翻,若有错误希望同志指正) ↩︎ ↩︎2

Социально-экономические измерения Галичины 20-30-х гг. ХХ в. | Вестн. Том. гос. ун-та. 2021. № 467. DOI: 10.17223/15617793/467/25(注:作者不懂乌克兰语,全文理解靠机翻,若有错误希望同志指正) ↩︎ ↩︎2

Skrzypek, S. (1955). The soviet elections in eastern poland october 1939 (Order No. 10587197). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1923101698). Retrieved from https://www.proquest.com/dissertations-theses/soviet-elections-eastern-poland-october-1939/docview/1923101698/se-2 ↩︎ ↩︎2 ↩︎3